编者按:为庆祝石家庄市文联成立75周年,回顾我市文艺发展的光辉历程,赓续城市历史文化血脉,展示石家庄文艺评论的光荣传统和丰硕成果,市文艺评论家协会即日起推出“中国文艺评论中的石家庄”系列宣传展示活动。其中,既有老一辈作家艺术家身处历史坐标系中的思辨回响,也有中青年文艺评论工作者站在时代潮头对现场与实践的理论思考。现陆续选登,以飨读者。

本期推出刘绍本的文学评论文章《曹禺在激荡的1949年》。这篇文章写于曹禺诞辰100周年之际,不仅是对曹禺个人经历的深刻剖析,也是对那个时代文艺工作者心路历程的真实写照,展现了石家庄文艺评论家对历史的敏锐洞察与深刻思考。

曹禺在激荡的1949年

刘绍本

2010年,恰逢曹禺诞辰100周年。数算起来,从1910年出生至1996年去世,这位戏剧文学大师在这段近乎百年的生命历程中,可以说遇到过许多折变关口,文学和史学家们可以由此归结出他的若干创作发展阶段。但是无论怎么说,曹禺在1949年也算是真正遇到了重大的转折,承受着时代的变迁与内心的激荡。

谛 听

1949年1月1日,毛泽东发表的新年献词《将革命进行到底》播出时,曹禺正在上海躲在一位朋友家里,整天深夜里收听着解放区的广播,如此振聋发聩的宣言显然是悉耳听到了。那声音开头就让人振奋:“中国人民将要在伟大的解放战争中获得最后胜利,这一点,现在甚至我们的敌人也不怀疑了。”接着回顾了人民解放战争走过的曲折路程,总结了刚过去的1948年战争的新特点,语锋一转,便痛斥了国民党反动派和帝国主义势力的“和平”阴谋;表示了当前摆在中国人民、各民主党派、各人民团体面前的两条道路:“是将革命进行到底呢,还是使革命半途而废?”在痛下必将革命进行到底的决心以后,又豪迈地宣布了中国共产党1949年的任务,在进军江南和发展经济的同时,明确宣告:“1949年将要召集没有反动分子参加的以完成人民革命任务为目标的政治协商会议,宣告中华人民共和国的成立,并组成共和国的中央政府。这个政府将是一个在中国共产党领导之下的、有各民主党派各人民团体的适当的代表人物参加的民主联合政府。”

曹禺听到的这一宣言,是与刚过去的1948年5月1日,中共中央发布的纪念“五一”国际劳动节口号,完全一脉相连的。那23条口号中的一条就是:“各民主党派、各人民团体及社会贤达,迅速召开新政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府。后来,曹禺在散文《美妙的声音》中就说,他喜爱人民的广播,正是从1948年以后他居于沪上时候开始的。“那时,上海的局势混乱极了,人们天天愁着早晚几变的物价。”“真是盼星星盼月亮似的,人们每天等候着人民解放军渡过长江的消息。”“只有到了深夜,我们可以察觉隔壁那些神秘的邻居不会再偷听的时候,我们才爬起来,扭开收音机,把指针扭到那熟悉的位置上,就听见一种低低的,但是亲切的声音,清朗有力地报告着:‘邯郸人民广播电台’……天!这是我们人民解放军那面的声音!”曹禺当时访美归来,一度住在南开校友黄佐临的家里。他曾应上海实验戏剧学校校长熊佛西的聘请,出任这所院校的教授;后来,经黄的介绍,又到上海文华影业公司担任编导,拍摄过自编自导的电影《艳阳天》。也就是在此间,他参加了一个党领导下的读书小组,成员有刘厚生、方琯德、任德耀等人。在上海人民群众反抗国民党黑暗统治的学潮、舞潮、工潮风暴中,每隔一两周时间,就往很远的上海育才中学聚会一次,除了学习《大众哲学》还有《工资·价格·利润》等书籍外,断不了交换着各自闻听到的解放喜讯。

说起了年前开始的访美见闻,常是曹禺挂在口边的话题。那时抗日战争取得了胜利,也就是在1946年的春季,应盟国美国国务院的邀请,曹禺与老舍一道作为“中国民间文化人第一次出国”,赴那里讲学并写作。临行前,当时在国统区活动的中华全国文艺界抗敌协会(简称“文协”),在重庆张家花园组织了由50余位著名作家参加的欢送会。主席茅盾先生在最先所致的欢送词里,希望他们把中国的实际情形告诉给美国人民。此前,曹禺专到茅公家里请教到美国该怎样讲话,后来曹禺回忆说:“茅公讲得很多很多,可惜我现在都忘了。但有两点是记得很清楚的:一是,他说,有什么就讲什么,他的意思很明确,就是实事求是;二是,谈到文学,他说要讲文学是有社会意义的,不只是娱乐。这两条我记得很清楚,在美国我就是这么讲的。”果真如此,后来到了美国在一次茶话会上,曹禺与林语堂相遇,因《吾土与吾民》问题展开争论,曹禺坚持的观点就是“文学作品就应该具有社会意义,否则就毫无价值”。还接着说临行前,即当年的2月底,他们一行二人自重庆来到上海,在“文协”上海分会举行的欢送会上,曹禺慷慨陈词:“写文章的人许多年来用各种方法替老百姓说话,值得高高在上的人知道他们的痛苦。谁能够替老百姓做事,谁就能在新中国组织里存在。”“我们要使老百姓安定,要他们懂得他们的责任很大,他们是将来新组织的主人。以后我们如果再写作品,与其谈太大的问题,不如谈与老百姓接近的具体问题。”从中,我们可以看到曹禺鲜明的民族文艺观和对中国前途的强烈关注。至此,曹禺和老舍终于在这年的3月4日,乘上运输舰“史格脱将军”号启程,半个月后到西雅图市登岸,开始自西向东的横贯行旅:先后到过华盛顿、纽约、洛杉矶等11个大城市,访问了耶鲁大学、哥伦比亚大学等13所大学。讲课之余,进行了广泛的参观访问,观看了话剧、音乐剧、舞剧等多场演出。在纽约,他们还两次会见了流亡在那里的德国著名戏剧家布莱希特。曹禺称这次会面“是我这次美国之行最难忘的一件事”。此间,又一起应邀到加拿大参观访问了1个月。后来在异邦,曹禺越来越强烈地感到,实在无法继续行走下去了。一方面是对美国的文明状况已感到厌恶,尤其是对种族歧视十分不满;另一方面国内传来闻一多先生遭到暗杀的噩耗,一时内战的阴云密布,正处于“两种命运大决战”的前夜,使人无法滞留境外。于是曹禺谎称继母重病,旋即提前回国。北平解放后,周恩来让曹禺写信给老舍,老舍立即抱病踏上了返程。归国后的曹禺,蜗居于令人室息的城市上海,眼望着腐朽秩序的颓败坍塌,倾听到电波里传来的宏声呼唤,能不动情?他巴不得一下子便飞到光明的策源地,直接参与到新社会创建的天地中去。

奔 赴

1949年的早春时节,曹禺响应建设新中国的召唤,开始了奔赴党中央身边的行程之旅。原来,自上一年发布了纪念“五一”国际劳动节的口号以后,党中央希望与民主党派合作,筹备政治协商会议的愿望,很快得到了民革、民盟等8个民主党派和其他无党派民主人士的拥护,还在香港发表通电表示支持。但是,这些人士大多数还在国统区。党中央便决定,将这一大批民主党派负责人、工商业家和文化界人士,先从西南、西北、华中、上海等地集中到香港,再由中共地下党负责人租船把他们秘密送往烟台、大连,然后再到河北平山西柏坡会合。起初是想到东北解放区哈尔滨去,后因平津战役后北平迅即解放,便决定就在北平开会了。护送民主人士去解放区的秘密行动历时半年之久,从1948年底开始,一直进行到1949年的3月份。从香港乘船到解放区的知名人士,有何香凝、李济深、沈钧儒、黄炎培、郭沫若、沈雁冰……总共350人左右,曹禺也在其中。他们向着一个共同的目标:奔赴解放,奔赴新中国!

要想北上,必先南下。此时的曹禺,找到接受组织安排正在上海养病的张瑞芳,悄悄地说:自己已经收到了新政协的邀请,准备绕道香港北上,只是担心路上一个人不好走。张瑞芳立即喜出望外地鼓动说:“去,去,我跟你一起去。你也代我反映一下。”没过几天,曹禺请问回来对张说,可以一起走,但怎么走法要靠自己想办法去香港。于是,张瑞芳就去找金山的三哥赵班斧,这个人当时正担任着上海市社会局长,很有权势,从他手里终于弄到了飞机票,于是张瑞芳与曹禺同机离沪赴港。谁料到在启德机场迎接他们的是叶以群,而叶以群和夏衍正是指挥他们此行的直接领导。趁在香港短暂的等候时间,曹禺专行去见了夏衍。他描绘过当时的情景:“那时他正在编《华商报》,每日写文章抨击时政。我去看他的时候,他正在一间非常狭小、阴暗、潮湿,又破旧不堪的地下室里埋头写文章。他看上去很憔悴,疲惫不堪,但精神却异常亢奋。为着即将到来的胜利,为着争取时间,向即将倾覆但仍负隅顽抗的反动派,多掷去几把匕首,他没日没夜地工作着,几乎无暇顾及其他,我被他火一样的革命热情深深感动。”

张瑞芳回忆说:“来香港后的第三天,曹禺先行一步飞去北平,”这显然是误记了。1949年2月28日从香港出发,曹禺也是乘船北上的,只不过是继郭老一行之后的第三批,而张瑞芳被安排在更后面的班轮了。当时,解放战争正在进行,江南的许多沿海城市还在国民党手中,他们的军舰控制着大片的海域。而共产党一方还没有多少飞机,如何从香港接人呢?周恩来电示住在大连的钱之光,到朝鲜的平壤租赁了苏联的“波尔塔瓦”号客轮,沿中国海岸向南航行。由于挂的是苏联旗,国民党巡航的飞机即使有怀疑,也不敢轻易扔炸弹。就这样,第一批接来了沈钧儒、谭平山、蔡廷锴、章伯钧等人。第二批,“波尔塔瓦”号因撞船搁浅,只好又雇了一艘北欧的挪威船,接来了郭沫若、马叙伦、许广平、周海婴、陈其尤、沙千里等人。而第三批,就是接曹禺在内的这批人了,而据同行的叶圣陶、胡墨林夫妇在《北上日记·题记》所记录,同行北上的有“二十七人”,其中“民主人士有柳亚子、陈叔通、马寅初、俞寰澄、张絧伯诸位老前辈,文化界人士有郑振铎、宋云彬、傅彬然、曹禺诸位老朋友,还有新相识的好多位”。

这艘船一进入到香港,就引起港英当局和国民党特务的注意。先走的前两批人已被特务有所觉察,所以码头和船路都加紧了盘查,情势比较危险。曹禺后来对采访他的记者赵浩生描述过当时的情景:临登船的那天晚上,竟换了六七家旅馆,为的是躲避特务的跟踪。党组织派来接应的人对安全作了精心安排,对可能遇到的盘问一一作了预先关照,还让众人将“书籍、信件、字片、印章,凡足以表露其人本来身份者,皆自行李中取出,藏于秘处。设想之周,防备之密,至可佩服”。他们一行都化了装,有的冒充船员,有的冒充船上职员,而叶圣陶和曹禺都被派作管舱员。大家都脱下西装,改穿中式短服,互相打量,不觉“相视而笑”。这样登轮时,仍遭到英国海关人员盘问,带路的地下党员便混答:都是做买卖的。接着悄无声地塞了二百元港币过去,就“好,好,好”了。先是坐小船离岸,再登上花重金租到的这艘货船。登上客舱,胡墨林还特地与曹禺对调了舱位,因为管舱员的身份是不便与女客同舱的。叶圣陶就在2月28日这天的日记上写道:“十一时五十分,轮竟开行……此行大可纪念,而航行须五六日,亦云长途。全是熟人,如乘专轮,尤为不易得,”船上的民主人士、文化名人,“多数年过半百,可是兴奋的心情却还像青年。因为大家看得很清楚,中国即将出现一个崭新的局面,并且认为,这一回航海绝非寻常的旅行,而是去参与一项极伟大的工作”。船行至东海,也顾不上颠簸劳累,大家急不可耐地座谈讨论起来,两次议题都是“文化及一般社会如何推进新民主主义之实现”。每夕还开晚会,亦庄亦谐,老者讲述历史典故和史实轶事,别人则吟咏歌唱。3月1日晚间的聚会上,曹禺便应邀立起唱《李陵碑》和《打渔杀家》片断,轮到叶圣陶出节目,他在掌声中笑道:“我不会说笑话,给大家出个谜语代替吧。”于是略一思索,说:“谜面就是我们一批人乘这艘轮船赶路,谜底为《庄子》中的一个篇名。”大家猜来猜去,最后还是宋云彬猜中了:是《知北游》。“知”指的就是他们这一群知识分子。猜中的人可索要奖品,宋云彬点名要叶圣陶作诗一首,并请诗人柳亚子和之。大家又做了数节集体游戏才散。回到船舱,叶圣陶兴奋得久久睡不着,深夜起身,作成七律一首:“南运经时又北游,最欣同气与同舟。翻身民众开新史,立国规模俟共谋。篑土为山宁肯后,涓泉归海复何求。不贤识小原其分,言志奚须故自羞。”面对着同声相应、同气相求的朋友,在建立新中国的大业中,自己像背一筐土去参与堆山似的,怎肯落在人后呢?但又恐怕自己才低识浅,无法胜任。在此不怕难为情,谨把自己的志向告诉给同舟诸公吧。第二天早晨起来,轮船已接近福州洋面了。早餐后,叶圣陶拿出诗稿给大家传看,受到一致称赞,认为道出了共同的心声。很快和诗便完成了,柳亚子在和诗颔联中说:“万夫联臂成新国,一士哦诗见远谋。”74岁的陈叔通,也兴致蛮高地和诗:“纵横扫荡妖氛靖,黾勉艰难国士谋。”在船上,还曾“谋全体合唱,无他歌可唱,仍唱《义勇军进行曲》”,认为最能代表众人此时的心情吧,他们还不曾料到,半年以后,这首歌被定为中华人民共和国代国歌。

果如初驶时所预料的那样,曹禺他们搭乘的这艘货轮,3月4日晚上在东海海面上遭遇到国民党的军舰,受到盘问,因此改道佯作向朝鲜半岛南部开行的样子,以免引起国民党军舰的怀疑。为此绕道而行,航程又延迟了许多,到达解放区烟台时已经是3月5日的午后了。

随着解放战争的节节胜利,等到张瑞芳一行登乘包轮北上时,情景已有很大改变。1949年3月初开行的这班船,同行的有阳翰笙、于伶等戏剧界、艺术界的人士。客舱里安顿的多是黄炎培等中老年爱国民主人士,而年轻些的就在甲板上搭满了行军床,上面支着一张白色的大布篷,若俯拍时就像一只展翅翱翔的大鸟,正飞向解放了的家乡。就在这条船上,张瑞芳学会了跳秧歌舞和集体舞,学会了唱《白毛女》和《解放区的天是明朗的天》,根本忘记了自己是患有肺病的人。这条船不必再驶东北、山东,而是直航天津,进入塘沽港靠近码头时,一眼就看见了前来迎接的解放后第一任天津市长黄敬。

而在烟台一踏上解放区的土地,前来迎接曹禺所乘班轮的,便是烟台市徐中天市长和驻地解放军贾参谋长,一行人受到热烈的欢迎。转天到3月6日,华东军区又特派郭子化和匡亚明等人前来烟台迎接他们,并召开了党政军民欢迎来烟民主人士大会。稍憩便续行程:3月8日过莱阳,10日到青州,在11日华东党政军机关召开的欢迎会上,又见到了许世友、姚仲明(济南市长),受到了盛情的招待。接着从济南坐汽车到河北沧州,在沧州车站,党中央派邓颖超前来迎接,她说:“欢迎你们啊”一行人被请进火车专列,软席车厢里,柳亚子夫妇和曹禺坐在了一起,老先生为了纪念此行,特意赋诗一首,题名《万柳堂》。万就是曹禺,柳就指自己了。进入解放区,一路诗情沛然。后来行至天津,柳亚子就对接待人员说:“我和毛主席是好朋友”大家兴致极高。

要说奔赴的行进中还有一段插曲,那就是3月12日在山东解放区解放“军官团”营地,见到了刚在淮海战役中被俘虏的杜聿明。这个国民党徐州“剿总”司令在战犯名单上列有姓名,在被看押中见到了各地文化人四方来归,欢呼解放,对他的心情改变发生过很大的影响。柳亚子还有诗作记情:“世界升平进太平,神威不杀斗心兵。屠刀放下谈何易,苦海回头救众生。”此后多少年,杜聿明对访客说起这次见面,仍然记忆犹新。

时代的列车在奔驰着,朝着理想的目的地飞驶。曹禺眼望着刚刚解放的大片土地田野,心中感慨无限。他描述道:“那真是高兴。知道国家站起来了,过去有自卑感,挨打挨惯了。过去,你看,就五月一个月里,就有多少国耻纪念日,心里真是说不出难过。我还赶上二十一条的那件事……唉,不快活的日子太多了,从1949年以后心里好过了。”

倾 身

1949年2月底到3月初,曹禺一行奔往解放区,经过辗转行旅,终于在3月18日来到了解放后的北平城。

各路大军相遇,一下子便形成了“大会师”的局面:来自解放区和来自国统区的文学艺术上作者汇成了一股洪流,大家齐心携手打造新中国新文艺的崭新蓝图。曹禺特别记得和李伯钊相见时的情景:“那时候,她还很年轻,穿着一件旧棉军装,束着皮腰带,戴着军帽,笑容满面地和我握手,谈起工作,滔滔不绝,洋溢着满腔热情。她身穿那身洗得褪了颜色的旧军装,十分干净。人不高,但挺拔、矫健。我心里说,她就是三过草地的革命战士啊!”这位女文艺战士在石家庄时曾是华北文联副主任、华北人民文工团团长。北平一解放,任军管会文化接管委员会文艺副部长,市委文委书记。新中国成立后,任北京市委文委书记,同时,又出任北京人民艺术院院长。虽然曹禺比李伯钊还要大一岁,但是在曹禺的心目中,已经将她视为自己的大姐了。当年的3月22日,曹禺还没有安顿好新家的地点,暂居在北京饭店,就参加了华北文委和“文协”举行的会议,这可是多年来两支文艺大军在明朗的天空下首次聚会。就是在这次聚会上,宣布成立中华全国文艺工作者代表大会筹委会,曹禺被推选为首次全国“文代会”筹委会员之一。他们42位委员一道,立即着手为在全国政协召开之前组建起全国文联而开展工作了。

可是没过几天,也就是曹禺到达北平后的第11天,新的使命突然传达下来。曹禺要参加以郭沫若为团长共40人组成的中国和平代表团,出席在巴黎举行的世界和平大会。这个和平大会,是二战后世界人民反对战争保卫和平的世界和平组织,决定1949年4月21日在巴黎召开第一次会议,邀请新中国派出代表参加。此前的2月份,由全国各民主党派和人民团体已经成立了中国人民保卫世界和平大会全国委员会,于是到3月下旬,组成的代表团就要出发赴欧洲参会。然而没有料到的是,法国当局恶意地只发给8人入境签证,妄图阻挠大会的顺利召开。这时,会议决定分成两地按时开会。曹禺就与被阻的和平代表团其他成员在捷克首都布拉格国民议会会场,同时与巴黎的和平大会一起举行了会议。大会闭幕后,又到苏联列宁格勒等地参观,直到5月25日才回到北平。这一天,正好是解放军打下上海市的那一天。

就在曹禺等人代表数亿正在站起来的中国人民在欧洲为世界和平奔走呼吁的时刻,国内筹建新社会组织的活动一刻也没有停止,而是加紧进行着。5月4日这一天,中华全国青年第一次代表大会在北平城召开了,时年39岁的曹禺在会上当选为中华全国民主青年联合会总会全国委员会的候补委员。要知道,到了9月份新政协召开的时候,正当年的曹禺就是以“青联”代表的身份出席大会的。

出访归来,回到自己百废待兴国家的曹禺于6月15日至19日,便全身心地投入到新政治协商会议筹备会活动中。此会后,作为筹委会委员,又集中精力筹备召开新中国第一次“文代会”。6月30日召开的预备会议上,曹禺被选为大会提案整理委员会委员和主席团成员。7月2日至19日,中华全国文学艺术工作者代表大会第一次会议召开了。毛泽东、周恩来和朱德等到会并讲话,对代表提出殷切希望并指明了前进方向;郭沫若致开幕和闭幕词。曹禺在大会上作了发言《我对于大会的一点意见》,这篇发言刊登在《人民日报》上。大会通过了章程,并正式成立了“中华全国文学艺术界联合会”,简称“全国文联”。曹禺当选为常务委员,并与丁玲、何其芳等同为全国文联编辑部的负责人。

随后,在7月份里,中华全国文学工作者协会,中华全国戏剧工作者协会,全国电影工作者协会相继成立,曹禺也在其中担任职务,分别当选为常务委员、编辑出版部负责人和委员。一时成了十足的“大忙人”。

1949年9月21日至30日,中国人民政治协商会议在各界人士的期盼中正式召开了。作为青联的代表曹禺,热情地参与会议的各项程序安排,会议正代行着全国人民代表大会的职权,对即将诞生的新中国大政方针乃至群众生活的重要问题进行了政治协商并通过决议和建议。会议制定了具有临时宪法性质的《共同纲领》,并选举了中央人民政府56位组成人员。曹禺和新政协的各位代表一道,参与并迎来了中华人民共和国的建立。

新中国成立后,他继续参与全国政协的工作,负责对外文化交流,一直在忙里忙外,上下奔跑。据当时已经记事的二女儿万昭回忆,那时外交部尚未设立礼宾司等机构,曹禺在接待外国文化艺术界代表团来访时,做了不少具体的事情,比如剧场的座位安排,演出保障的事项等。为了确保苏联芭蕾舞大师乌兰诺娃演出的绝对安全,曹禺就去检查舞台上地板的平整程度。这不,开国大典礼炮的轰鸣声犹闻耳畔,10月26日,曹禺又与丁玲、许广平、吴晗等15人去往苏联,作为新中国人民大众的代表参加十月革命32周年的庆祝活动。而返程后,已是11月份了,曹禺接受工作安排,才具体接手国立戏剧学院的筹建工作,以原华北大学第三部文艺学院为基础,与鲁迅艺术学院戏剧组、南京戏剧专科学校等单位组成,转年春天成立了中央戏剧学院。毛泽东主席为学院题写了校名。院长欧阳予倩,曹禺和张庚为副院长,光未然任教育长。稍后又调来李伯钊为副院长兼党总支副书记。曹禺在新中国的阳光照耀下,从此登上熟悉却又十分陌生的文艺岗位。

沉 情

曹禺在此除旧布新的大转折激荡的1949年下半年里,在倾身于奔走四方的忙碌之中,也有自己的万千感慨和深虑思考。这些集中地表现在6月9日写给仍在上海文华公司的黄佐临和桑弧的长信上。他首先谈到自己在北平看到的东北影片公司出品的《桥》,一部钢铁工人积极完成任务支援前线的影片,曹禺赞不绝口,由此生发:“如果中国影片将来须一律走向在工农生活中找题材,材料自然异常丰富。”“民营电影过去通常以小市民为对象,编剧、导演、演员对工农生活均不熟悉,恐怕都非下工夫体验一下不可,实地生活一下不可。”因此,曹禺对自己的文艺界朋友真心地忠告:“在中国整个大解放,一切要变成新的时候,不到这力量的源泉所在地,是不容易接触到基本问题、根本的精神。”“今日的情况,不认明今日艺术方向,那么日后的摄制可能生些问题,不如今日大家下工夫学习一下好。”

于是,曹禺出于真心地想把自己彻底改造一番,争取各种机会到火热的现实生活中,到自己所陌生的工农生活中去。转年年初,他就和戏剧学院的师生们一道,到北京的一家私营工厂中去,试着创作剧本《工人田小富》。接着还到安徽农村参加土改,并且到治淮工地参加劳动,与民工们同吃同住,直接体察到淳朴农民的劳动热情和翻身解放的欢乐情景。

在激荡中不停地思考与探寻,曹禺要从自我反省做起。这些真诚而严肃的自我剖析,又集中地记录于转年在《文艺报》发表的《我对今后创作的初步认识》一文上。开篇便是反躬自问:“我的作品对群众有好影响吗?真能引起若干进步的作用么?”他的回答是:“这是不尽然的。”“没有历史唯物论的基础,不明了祖国的革命动力,不分析社会的阶级性质,而冒然以所谓‘正义感’当做自己的思想支柱,这自然是非常幼稚、非常荒谬的。”曹禺悔其成作,否定《雷雨》和《日出》等大戏,田本相、刘一军在《曹禺评传》中明确地提出:“在他的自我批判中所流露出的赎罪的心态,既有着对人民负责的负疚感,但也很容易失去对自己作品的真正价值的评估,失去最宝贵的艺术自信心。”

这样,在60多年前新旧中国的大转折的年代里,曹禺满腔激情地迎来了国家与个人无限发展的曙光。他真诚地为建设新的天地而付出自己的智慧和辛劳,也为自己的艺术发展道路尚未达到的境界而困惑和焦虑。在纪念曹禺诞辰100周年的时刻,回顾这位戏剧文学大师生涯中特别激荡时刻的状态,对于我们全面总结艺术前辈艺术实践的启示意义,确是不该也是无法漠视和忽略的。

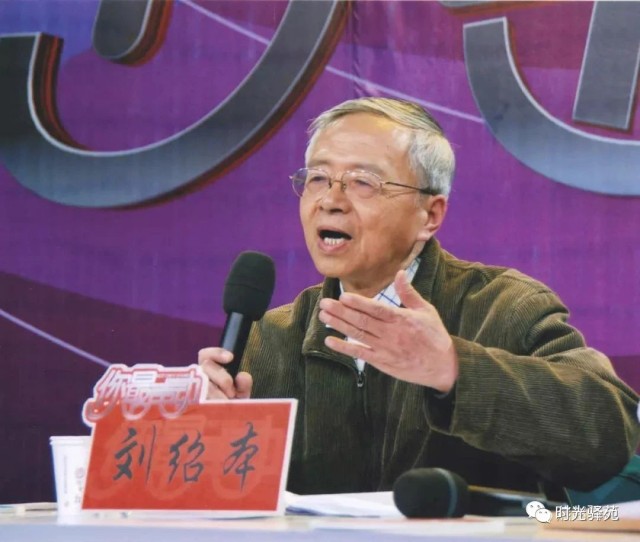

刘绍本

刘绍本(1938年12月—2023年9月),1956年考入南开大学中文系,1964年到河北师范大学中文系任教。系河北师范大学教授、河北省写作学会会长,曾任石家庄市文联第六、七届不驻会副主席,石家庄市民间文艺家协会第一、二届主席,第三、四届名誉主席。主编《曹禺研究论集》《杂文百家专访》《中国现代杂文百家百论》《百年儿童文学精品库》等多部著作,发表文学评论、散文札记等200余篇。多次担任河北省社会科学优秀成果奖评委,河北省作家系列职称评定委员会成员,河北省多届文艺振兴奖评委,培养了一大批文学评论人才,为文艺评论事业的持续发展做出了重要贡献。

刘绍本

刘绍本著作书影

(插图来源:银河悦读中文写作网、微信公众号“红色作家”、微信公众号“燕赵诗风”)

编辑:张静生

审核:谷雪、李硕

监制:王文静

投稿方式:htypwz@163.com