编者按:为庆祝石家庄市文联成立75周年,回顾我市文艺发展的光辉历程,赓续城市历史文化血脉,展示石家庄文艺评论的光荣传统和丰硕成果,市文艺评论家协会即日起推出“中国文艺评论中的石家庄”系列宣传展示活动。其中,既有老一辈作家艺术家身处历史坐标系中的思辨回响,也有中青年文艺评论工作者站在时代潮头对现场与实践的理论思考。现陆续选登,以飨读者。

本期推出当代著名乡土诗人刘章为诗人赵贵辰诗歌所作的简评《健康清新 自然纯真——简评青年诗人赵贵辰的诗歌》。刘章以诗家独特的视角,回顾了赵贵辰的诗歌创作历程,并对其作品进行了全面而精辟的评析。

健康清新 自然纯真

——简评青年诗人赵贵辰的诗歌

刘章

赵贵辰是河北很有个性的青年诗人。

我和他相识还是80年代初。那时他还是年轻农民,借调在《滹沱河畔》工作,我们有书信来往,也见过面。我喜欢上他的诗则是90年代的事。面对诗坛的旗帜林立,主义纷呈,好多诗或无病呻吟,艰涩难懂,或无聊玩闹,无法卒读,我从《石家庄日报》上读到他两三组有生活气息,自然,朴实有味的诗,无异于炎夏吹来一缕爽风,荒山听到潺潺水声。我希望他再上层楼。95年秋,他参加了市文联举办的封龙山笔会,96年《诗刊》第3期和第9期发表了他两组近作,不仅仅因为作品发表在国家级刊物,是一种标志,而且诗艺上确实达到了一个新的高度。我有机会读了他主要作品的剪报,对他的诗歌创作有了较为全面的认识。现简要地谈谈我的看法。

常常听一些年轻人说,想写诗,可周边生活却无诗可写。为此,诗人边国政1985年在向年轻朋友推荐赵贵辰的那首《写在乡政府大院里》的文章里写道:“只能抱怨自己眼中无诗,心中无诗,笔下无诗,而不应抱怨身边的平凡生活中无诗。”说得好!

在平凡的生活中发现诗情,是赵贵辰最可贵的本领。一个诗人,一旦他感到周围的生活枯躁无味,他的艺术生活差不多也就结束了。俗话说:“夫妻吵架不过晌”(这自然是指恩爱夫妻而言),往往一些吵架,使生活更添一种回味。这种人生体验,人们讲了许多年,可惜诗不多。赵贵辰发现了它,且写得生动有味:“露水在草尖上/只呆了一会/就被阳光舔干了//用以吐爱的嘴/即使吐唾沫/也不轻易吐给别人……一把盐/撒进锅里/生活越炒越香了”(《与妻子吵架》)不难看出,看似信手拈来,实则很具匠心。题目是《吵架》,结尾以“炒盐”喻,很别致。正如诗人边国政所说,乡政府干部端大白碗在院里吃饭,在一般人眼里,平平常常,“毫无诗意可言”,而诗人赵贵辰却发现这是改革带来的新貌,写出了颇有味的诗句:“钟声响过之后,/他们便端着早晨七点/开始用餐//饭碗在林荫道/围成朵白莲/你的一瓣/我的一瓣”,乡干部就这样,把吃饭“一起喧腾成办公时间”,便每一天“都是一骨节甘蔗/延续他们甜美的奉献”(《写在乡政府大院》)诗已尽,而意未尽,可以使我们产生许多联想……我曾经认为,山区有云崖流泉,古木野鸟,声色丰富,易生诗情,而平原是平面的,单调的,写诗难。读了赵贵辰的诗作,我发现这是错误的。看来,诗是诗人心灵之花,其根是诗人对人生、对生活的爱,不在乎高山平地。赵贵辰生在晋州,工作在晋州,大平原的厚土哺育了他。在他的笔下,豆粒从豆荚里炸出,玉米叶上的蝈蝈歌唱,农家歇晌,村姑用袄角擦汗,都能写出有声有色,有滋有味的诗来。他写土地,写庄稼,写父母,兄妹,妻子,乡亲,新的风情。他的诗感情健康,不庸俗,不玩闹,像大平原的麦子,朴素,蓬勃,有土的本色之香,朴实之美。赵贵辰对大平原有儿子对母亲般的爱。他把劳动当成一种享受,“出门,就让锄头/坐在肩上,如坐着/我亲爱的孩子”(《锄头坐在肩上》)。他说:“我是农民/在田野/我是逮诗的能手”(《衣兜里的日记本》)。他逮到了农民那深情的对土地的哼歌,“活儿在哼中干完了/庄稼就在哼中长大了/那哼,只有土地能听懂”(《哼》),他劳动着,哼歌着,收获粮食,收获诗歌。

赵贵辰是平原的儿子,是农民的儿子,至今每年都要回村割麦种田,他的骨子里先是农民,后是诗人,这就决定他的诗艺观,他不写那些云遮雾笼与大众毫不相干的东西,他的诗是诗化了的农民之情。对玉米秸的将被粉碎,他怦然心动,这样写道:“是玉米秸为土地献身的时候,回到自己生长的地方/……玉米秸啊玉米秸/我手握你的叶子,拥抱你的躯体/不知是挽留,还是送行”(《秸杆粉碎机》)。我读到这里,也为之动情。我看这也应该算是“生命体验”吧?诗要表现生命体验,并不错,问题是如何理解。由于不恰当的引导,颇使一些年轻写诗人钻入了狭窄的胡同。评论家朱先树为《诗刊》96年10期《编委论坛》所写的《诗的反省》,把问题说透了。他说:“那种‘原初’生命体验,我以为很可能是与普通动物无异的。而个人生命中那些琐屑的、纯私人性质的一己悲欢,由于远离群体,即使无害,也只不过属于聊备一格而已。我以为只有那些个体生命和群体相联系而存在时,这种生命体验才具有真正诗的价值和意义。”正是这样,赵贵辰笔下的生命体验,从玉米秸到伟人毛泽东,他们的生命都是与群体血肉相连的,与人类生存环境、生存状况相连的。

赵贵辰由于始终和土地和农民血脉相连,他的诗句源于生活,源于农民之口,因此自然鲜活,常给人耳目一新的感受。他是这样写农民翻地的:“他一锨挨一锨地/说这就跟你妈纳鞋底一样/针脚要密/不能大这一锨/坷坷多了/那是苦难庄稼”(《爹》),诗句如庄稼人说家常话,是庄稼话被诗化了,不讲押韵,却有内在韵味,这很难得。前几年,诗坛曾风行一阵写麦子,有西施一颦,也有东施效颦。这阵风吹过几年了,赵贵辰以他独特的发现,写出了新意。他写道:“灌了浆的麦穗子,就像我们/读了书的头脑,渐渐/成熟了/我想起一句/格言:雄辩是银,沉默是金”(《麦垅里随便想想心事》),比喻新鲜贴切,有哲理,自然,如水到渠成。他的诗就是这样,清新,自然,纯净,是泉水的喷涌,而非由于挤压。从两首写嫉妒的诗和四组《我当教师的妻子》,便不难看出,是由于言不尽意,歌而复咏了。这符合创作规律。有情则写,无情则止,如果勉强硬凑,肯定吃力不讨好。

读完赵贵辰的全部诗作,他的诗健康清新,自然纯真,很有个性,与此同时也感到有不足处,那就是在内容上,应写酸甜苦辣全方位的人生滋味,形式上根据内容作多种探求。一个大诗人总是“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”的,很难一言以概之。早在1983年,赵贵辰写了一首《海》,很有韵味,易记可背,后来受时下诗潮影响,这类诗不见了,很可惜。在我看来,诗人必须时刻想着如何使自己的诗深入人的内心世界。赵贵辰已近不惑之年,我希望他回过头看一看自己的脚印,选择好前面的路,写出更有分量的诗篇。我相信,赵贵辰是清楚自己的脚力的。

1996.11.16

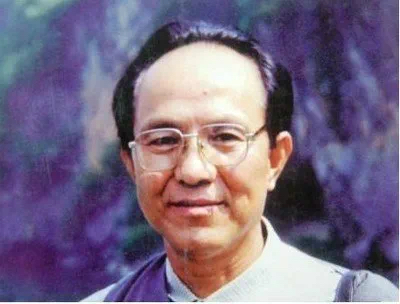

刘章

刘章(1939年1月—2020年2月),河北兴隆上庄村人,中国当代著名诗人,国家一级作家,享受国务院特殊津贴的专家。他自幼酷爱文学,中学时期便开始尝试写诗,逐渐展现出非凡的诗歌才华。1982年,刘章调至石家庄市文联工作,历任石家庄市文联副主席、石家庄市作协主席等职务,为石家庄的文学事业做出了重要贡献。

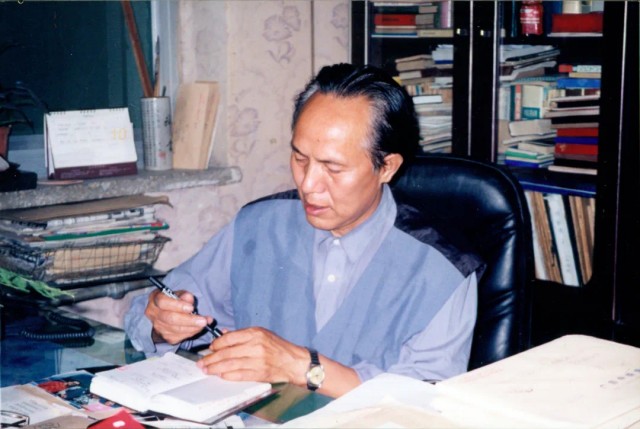

刘章在创作

刘章在石家庄文联工作期间,积极培养文学新人,为石家庄文学事业的持续发展奠定了坚实基础。他通过举办讲座、研讨会等活动,与年轻作家和诗人分享创作经验,激发他们的创作热情。刘章还积极参与诗歌普及活动,推动诗歌走进社区、学校、工厂等基层单位,让更多人感受到诗歌的魅力。刘章在石家庄的文学活动促进了石家庄文艺事业的繁荣发展。

刘章著作书影

刘章著作书影

(插图来源:河北省作家协会创作研究部微信公众号“河北作家”)

编辑:封浩

审核:谷雪、李硕

监制:王文静

投稿方式:htypwz@163.com