编者按:为庆祝石家庄市文联成立75周年,回顾我市文艺发展的光辉历程,赓续城市历史文化血脉,展示石家庄文艺评论的光荣传统和丰硕成果,市文艺评论家协会即日起推出“中国文艺评论中的石家庄”系列宣传展示活动。其中,既有老一辈作家艺术家身处历史坐标系中的思辨回响,也有中青年文艺评论工作者站在时代潮头对现场与实践的理论思考。现陆续选登,以飨读者。

本期推出左翼诗人曼晴以亲历者与理论建构者双重身份撰写的学术长文《中国现实主义诗歌初探》(节选),聚焦战火硝烟中中国现代诗歌的民间化、政治化转型。

中国现实主义诗歌初探(节选)

曼晴

关于文艺创作上现实主义问题,并不是没有争论的。如有人提到,到底什么是现实主义?怎么反映现实问题也有争论。如有人说,现实主义就是反映的生活,是真实的就行了。有的人主张反映生活是要反映生活的本质,而不只是反映生活的现象。文艺的职能,就是反映生活,但反映的生活,一定是真实的。车尔尼雪夫斯基说过,小说的全部价值仅仅在于它的真实。恩格斯说:“除细节的真实外,还要真实地再现典型环境中的典型人物”。高尔基也说,对于人类生活的各种情况,作真实的赤裸裸的描写谓之现实主义。这几位文学理论大师,在探讨文艺创作时都谈到真实(真实下的着重点是作者所加),可见进行文艺 创作时,离不开生活。反映生活时必须是真实的。

但生活毕竟是生活,文艺也毕竟是文艺,文艺比生活更集中、更生动、更理想、更典型。所以作家、诗人在反映生活进行创作时,需要合情合理的想象、必要的夸张,这在创作上是允许的。如批判的现实主义,有时把人漫画化,求得主题思想更突出更集中:如中国绘画中写意画一样,你不能说它不是真实的、现实主义的。只剩一个侧面而舍去其它,反使表现的人物更传神,更深刻,而文字更简练更精彩,更有代表性。这就是艺术的真实。

在诗歌方面,也要“百花齐放”,主要是把诗歌写得更动人。现在文坛上的诗是多样的。这是一个好现象,只有这样、才能解放人的思想,繁荣我们的文艺。从诗歌创作的历史上来看,诗歌也是发展的,向多样化发展,因此要求能打破一些形式的桎梏,使诗歌百花似锦,万紫千红,群芳争艳。采取的创作方法也应是多样的。只要能写得更加动人,各种风格、各种流派的诗歌都应当让其开放发展,还可让它们互相竞赛。诗人们也可以从各方面尝试、探索、学习。外国的东西、古典的诗歌、中外民谣都应该注意研究、学习。本着“洋为中用”“古为今用”的原则,批判的继承,吸取其有益的营养进行自己的创作,不应是抄袭、模仿。

现实主义是一个很好的创作方法,它在世界上已成为一个最成熟、行之有效的伟大的创作方法。别的不说,从欧洲文艺复兴到现代,产生了许多伟大的文艺作家,大多数是现实主义的。如法国的巴尔扎克,西班牙的塞万提斯,英国的狄更斯,俄国的果戈理、托尔斯泰,以及苏联的高尔基,美国的马克·吐温,中国的鲁迅,都是现实主义的作家。这些人都是写小说的。在戏剧创作方面,有英国的莎士比亚,法国的莫里哀,挪威的易卜生。诗歌方面,德国的海涅,俄国的普希金,还有涅克拉索夫等。虽然有些诗含有许多浪漫主义的气氛,但大都是现实主义的。中国的诗歌,有一个好的传统,就是以现实主义为主与浪漫主义相结合的(当然那时人们还不知道什么是现实主义和浪漫主义)。诗“三百篇”是以现实主义为基调的,但有不少篇章是含有浪漫主义气息的。屈原的诗歌,是以浪漫主义为主的。但他的爱国主义情怀,使他也反映了战国时期的生活现实,是含有浓厚的现实主义精神的。到了唐代,伟大诗人李白,由于他处于盛唐时期,长期过着流浪的生活,由于他的放荡无羁的性格,使他的诗洋溢着浓厚的浪漫的色彩,但总的来看,李白的不少诗歌,在反映现实生活方面是相当深刻的。如《长干行》《乌夜啼》《战城南》等真实地反映了唐代人民的生活,是真实的、生动的、深刻的。杜甫与李白不同,由于他处于盛唐末期,国家动乱、兵连祸结,使他处于兵荒马乱之中,家无定所,颠沛流离。他亲身经历了那么多贫困交加、国无宁日的苦难生活。因此他写了一大批现实主义的诗歌。如“三吏”—— 《石壕吏》《新安吏》《潼关吏》,“三别”——《无家别》《新婚别》《垂老别》,还有《北征》《羌村》《春望》《兵车行》等。白居易可以肯定是一位现实主义的诗人,他的《卖炭翁》《新丰折臂翁》《琵琶行》都是现实主义的诗歌。他的《长恨歌》的后部,确乎有浪漫的色彩,但从整体来看,它还是现实主义的,通过这首诗,揭露和批判了唐代宫廷腐朽堕落的生活,是极为深刻的。在古今中外的文艺作品中,现实主义与浪漫主义常常是互相结合在一起,互相融合在一起的。 所以毛主席研究了古今中外文艺创作的规律,提出了革命现实主义和革命浪漫主义相结合的创作方法,是合情合理的,是有根据的。但有人却说, 在创作上只提现实主义就行了,自从革命现实主义与革命浪漫主义相结合的创作方法提出以后,还没有看出这方面的成功作品。我觉得这种评价,不见得正确。别的不说,就以毛主席的诗词来说,不是革命的现实主义与革命浪漫主义相结合得很好吗?

鲁迅的小说、散文,我觉得现实主义与浪漫主义结合得也是很好的。如《狂人日记》中的狂人,是现实的,也是理想的。再如鲁迅的《野草》中的散文诗,多数是针对现实的,但在写作方法上是象征的手法。鲁迅的诗无论旧体诗还是新体诗,我们不能说鲁迅只动用了现实主义或是浪漫主义,而是运用了现实主义与浪漫主义相结合的创作方法。如《惯于长夜》:

惯于长夜过春时,

挈妇将雏鬓有丝。

梦里依稀慈母泪,

城头变幻大王旗。

忍看朋辈成新鬼,

怒向刀丛觅小诗。

吟罢低眉无写处,

月光如水照缁衣。

我看这首诗是现实主义的。这首诗写于一九三一年。当时中国青年作家柔石、李伟森、胡也频、殷夫、冯铿等五人被捕。二月七日深夜,在上海龙华警备司令部被秘密枪杀。在此期间鲁迅正被迫避住于上海花园庄日本公寓。当他听到五个青年作家被杀的时候,心中无比愤怒,后来他回忆起这件事,自述“在一个深夜里,我站在客栈的院子中,周围是堆着的破烂的杂物;人们都睡着了,连我的女人和孩子。我沉重地感到我失掉了很好的朋友,中国失掉了很好的青年,我在悲痛中沉静下去了,然而积习却从沉静中抬起头来,凑成了这样的几句:惯于长夜过春时……”。

在这首诗中,鲁迅怀着极端悲怒的心情,对国民党反动派血腥屠杀进行了深刻的揭露和控诉,表达了自己坚贞不屈的战斗意志和无所畏惧的反抗精神。“惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝”,是说自己在这黑暗春寒之夜,已经过惯了这种颠沛流离的生活,这种携妻带子的生活,折磨得头发已经斑白了。第三、四句更加沉痛,“梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗”,鲁迅用悲愤的感情,表达了自己对战友牺牲的哀痛,对万恶敌人的反抗。最后是“吟罢低眉无写处,月光如水照缁衣”,以向黑暗势力抗争作结。真是感慨万端,深情难息。这种现实主义的诗歌,达到了极大的高度。再如鲁迅的旧体诗《湘灵歌》:

昔闻湘水碧如染,

今闻湘水胭脂痕。

湘灵妆成照湘水,

皎如皓月窥彤云。

高丘寂寞竦中夜,

芳荃零落无余春。

鼓完瑶瑟人不闻,

太平成象盈秋门。

这首诗也写于一九三一年。前四句对红色根据地作了热情的歌颂。鲁迅借用湘灵的传说,象征美好的革命根据地:“昔闻湘水碧如染,今闻湘水胭脂痕”,这是用象征的手法,来歌颂当时红色根据地的大好形势的。真如刚才打扮的皎如皓月一样的湘灵,对着碧绿的湘水,窥看胭脂般的彤云,这是多么美好的境界啊!接着笔锋一转,写了以下四句:“高丘寂寞竦中夜,芳荃零落无余春。鼓完瑶瑟人不闻,太平成象盈秋门”,讽刺了国民党反动派所统治的政治腐败、经济萧条、民不聊生的凄凉景象。一个天上, 一个地下,是多么鲜明、强烈的对比。这是浪漫主义和现实主义相结合的典型代表。

一九八〇年四月五日命笔

一九八二年十一月十二日二稿

曼晴

曼晴(原名栗曼晴,1907—1989),河北广宗人。30年代初期他流落平津,参加了左翼作家联盟领导的中国诗歌会,并为北方分会的发起人之一。1938年赴延安,参加了西北战地服务团,后转到晋察冀边区,开展街头诗活报剧运动,发动对敌政治攻势,开展乡村艺术运动等。新中国成立后,曼晴历任《石家庄日报》编辑、记者、副总编、总编,石家庄人民广播电台台长,石家庄市文化局副局长,石家庄地区文联主任等,主持编辑文艺双月刊《滹沱河畔》,为发展和繁荣石家庄地区的新闻、文化事业,倾注了大量心血。曼晴有力推动了石家庄诗歌和文学创作的繁荣发展,是河北省诗坛承上启下的具有标志意义的领军人物之一。

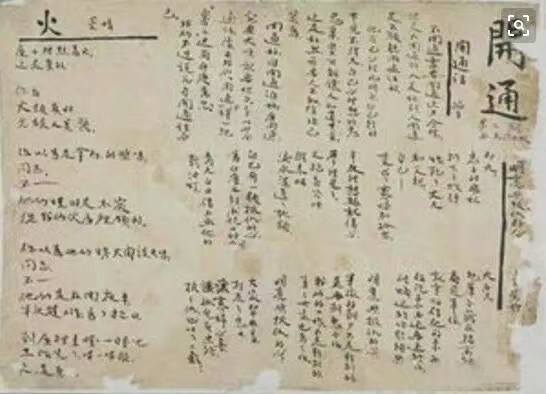

晋察冀边区的文艺活动之一:用艺术字在村头、路旁岩石上书写的街头诗

《中国现实主义诗歌初探》是曼晴结合自身革命实践与诗学探索的里程碑式理论成果。1981年出版的《曼晴诗选》部分收录了《中国现实主义诗歌初探》的核心章节,其中对“生活即诗场”的倡导直接影响石家庄工人诗歌运动的发展。《中国现实主义诗歌初探》虽未以独立专著形式出版,但其理论框架深刻影响了晋察冀诗派的研究,至今仍是考察中国现代诗歌与革命文艺互动关系的关键文本。

《曼晴诗选》书影

曼晴真迹

(插图来源:《中国诗选刊》、石家庄新闻网、微信公众号“现当代文学通讯”、微信公众号“战友新报”、栗氏家族网)

编辑:张钰若

审核:谷雪、李硕

监制:王文静