编者按:为庆祝石家庄市文联成立75周年,回顾我市文艺发展的光辉历程,赓续城市历史文化血脉,展示石家庄文艺评论的光荣传统和丰硕成果,市文艺评论家协会即日起推出“中国文艺评论中的石家庄”系列宣传展示活动。其中,既有老一辈作家艺术家身处历史坐标系中的思辨回响,也有中青年文艺评论工作者站在时代潮头对现场与实践的理论思考。现陆续选登,以飨读者。

本期推出文章《论<红旗歌>》(节选),作者周扬。时任中宣部副部长、文化部副部长的周扬亲自协调话剧《红旗歌》进京展演,并以文艺评论的形式肯定了该剧“第一个描写工人生产”的突破性价值。

《论<红旗歌>》

周扬

《红旗歌》在北京、天津、上海、南京、重庆、兰州等城市陆续演出,受到了广大观众的热烈欢迎,特别是工人们的欢迎。在上海已连演一百四十八场,现在还在继续;在南京的演出也突破了从来该地话剧卖座的纪录。这个剧本的成功,是偶然的吗?

对于这个剧本,不只根据它的演出效果,而主要地根据剧本本身思想艺术价值的具体分析,作出一个比较恰当和正确的评价,是必要的。特别是因为关于这个剧本已有各种不同的批评的意见,有些批评的意见是不恰当、不正确的,对它作一比较恰当和正确的评价,就更有必要了。

必须肯定,《红旗歌》是一个好剧本。它之所以好,就在于:它是第一个描写工人生产的剧本;它用艺术的力量,表扬了工人在生产竞赛中的高度劳动热情,批评了工人中的落后分子,也批评了某些积极分子对待落后工人不去耐心团结教育,而只是讥讽打击的那种不正确的态度;表扬了行政管理上的民主作风,批评了官僚主义、命令主义的作风。作者对这一切都进行了活生生的个性的描写,也显示了作者在人物性格的雕塑与语言的运用上的优秀才能。这就是为什么这个剧本具有教育人、感动人的力量;不管它还有某些缺点甚至比较严重的缺点,我们要给予这剧本以较高的评价。

《红旗歌》第一次把工人在生产竞赛中所表现的高度的劳动热情及在生产竞赛中所发生的问题搬到了舞台上。剧本一开幕就展开了生产竞赛的热烈的场面。女工们完全卷入红旗竞赛的热潮中了。当细纱组生产组长也是工会分会主任的老刘说:

“这些小闺女们哪,看着那红旗比命还值重哪!”

一个女工马上答嘴:

“我们自个儿为了积极生产发动的竞赛,自个儿流汗争来的红旗,为什么不值重呵!”

这些女工们为了争取红旗,饭不吃、水不喝地干着活。正如彭管理员所说的:“半年以前没解放的时候她们做梦也没想到会过得这么痛快,也没想到这辈子还有这么大心劲儿。”工人们一经解放,他们的政治觉悟就很快得到启发和提高;他们蕴藏的劳动的创造的热情和精力就会像源源不绝的泉水一样喷射出来,他们凭着这股劲儿就能够改变世界的面貌,创造出历史的奇迹。在竞赛中涌现了大批积极分子,他们和落后分子划分了显明的界线。一切工人,前进的和落后的,都将在竞赛中受到严格的考验。

剧中作为落后工人的突出代表的,是被积极分子骂为“顽固堡垒”的马芬姐。马芬姐是怎样一个人呢?据作者的介绍,她是“一个被旧世界的剥削、压榨、凌辱所歪曲了的性格”。她在日寇和国民党统治时期曾两次毫无理由地被开除,因此她给工厂记下了“大仇”。解放了,但在她看来,“今天解放啦,可是工人还不是穷工人,助理员还不是助理员,人家还不是把咱当成拉套牲口的?”特别是对于那位解放前开除过她,解放后还是那样看不起工人的助理员万国英,她一直记着仇。她完全用旧的眼光来看解放后的工厂和管工人员。“没有哪一回工厂不是向着管工的,还能向着咱们穷工人?”对于竞赛,她自然是反对的。“什么竞赛,红旗,还不是哄你们多干活儿?!”在竞赛的群众热潮中,她感到了孤立。“竞赛才不过两个星期,总共也只有二十天,就让你们弄得我站没站处,立没立处,没处藏,也没处躲?!……你们把我当成大粪车子似的,谁见了谁恨,走到哪儿哪儿臭?!”在这种情况下,她就越发旷工、跑车、甚至扔白花,直到最后扔下围腰、证章,走出工厂。

马芬姐这样的人物是现实的吗?尽管作者对于这个人物的孤僻倔强的个性有些过分渲染,这个人物的落后思想心理还是有它的社会根源的,也是有一定的代表性的。工人与厂主历来是处于一种压迫与被压迫、剥削与被剥削的关系。职员虽然属于工人阶级的一部分,但由于他们工作职务、生活条件、思想意识比工人不同,因此工人与职员,特别是一些更接近资本家的上层职员之间,在过去也常常处于一种对立的关系。原来属于官僚资本家的工厂,现在属于人民的国家所有了,因而工人与工厂的关系发生了根本的变化:“工厂是工人自己的了”。但是要使每个工人意识并且适应这个变化,这就需要他在思想上认识到“工人是国家的领导阶级”,并且根据他亲身的经验来达到这个认识。工人与职员的关系也要经过一番团结的努力才能获得协调。萧殷同志在评《红旗歌》的文章(载《文艺报》第十一期)中,认为像马芬姐那样“在旧社会被压迫得深重”的工人“应该很容易接受新社会的思想,很容易理解新社会与旧社会在本质上的不同”,他怀疑在解放了半年以后的工厂,还会有像马芬姐这样“顽固”“落后”的性格存在的可能,因此他觉得“马芬姐这个人物是不现实的,是缺乏社会基础的”。“应该”是一回事,“可能”又是一回事。在解放不过半年时间,工人的政治觉悟还没有普遍提高,工人物质福利还没有根本改善的情况下,工人中有像马芬姐这样“顽固”“落后”的思想是完全可能的,现实的,并不奇怪的。就在今天也还是如此。

认识新社会与旧社会的本质的不同(不是表面上的不同),并不是像萧殷同志所说的那样是一件容易的事。不错,马芬姐在旧社会受过压迫,反抗过;但那不过是一种个人的无政府主义式的反抗。对旧社会的这种反抗,到了新社会就不完全合拍了,有时反成为个人与新社会结合的障碍。这样的情形是常见的。认识和适应新社会,是需要一个过程的。对于旧社会所遗留给人民的坏习惯和坏思想,我们必须有足够的估计,用长期的教育工作去改变它们。蔡天心同志在“《红旗歌》的主题思想”一文(载同期《文艺报》)中,也同样忽视了旧社会遗留给广大人民思想上的坏影响。他说:“旧社会,工人阶级在统治者的残酷压迫之下,为了反抗,工人也学会运用自己的力量和智慧反对统治阶级,怠工、破坏,但一般的都是团结一心,而不是工人们彼此互相倾轧、诬陷。就是最没有觉悟的工人,也还讲一些义气,而不肯做损人利己的事。只有少数沾染了剥削阶级意识的流氓工人,才专门诬陷别人,而这样的人也大都是统治者的狗腿子。”在这里,蔡天心同志只看到了大工业的发展与工人阶级的利害一致,促使工人团结了起来,但他没有看到旧社会的各种统治者如何用收买、分化等等方法来破坏工人的团结;工人中的行帮、宗派,对于工人的团结发生了多么有害的影响。一百年以前,《共产党宣言》中提出的“全世界工人阶级团结起来!”的口号,今天还是全世界工人阶级共同奋斗的目标。因为民族的、地域的、宗教的、政治的种种原因而被分裂了的全世界工人阶级要在共同的政治方向下,通过各种具体行动而日益扩大地团结起来,这是一个世界历史性的伟大的任务。如果工人已经 “团结一心”了,那还用得着工人阶级的先锋队——共产党用极大的努力在广大工人群众中间去进行团结工作和教育工作吗?难怪在蔡天心同志看来,马芬姐既然那么落后,不,简直是“无法无天”,对于她就应当实行“组织处分与纪律制裁”,而不应当那么委曲求全地去团结和争取她;他认为这种团结是毫无原则的。他以我们所要求于一个共产党员的组织性、纪律性来要求一个落后工人,因而对她做出无情的判决。对于这个人物的这种处理方法,无论从艺术上或实际上说,难道是正确的吗?

《红旗歌》批评了万助理员的命令主义作风,表扬了彭管理员的民主作风,是完全需要的。自然,彭管理员还不是管理民主化的完满的体现者。但无论如何,他的作风是民主的,他对待自己的阶级兄弟,不是“吹胡子瞪眼”,而是带着满腔的热情与十分关切的态度。他关心他们的切身利益;他对他们的缺点错误耐心地进行说服教育,做到仁至义尽的地步。就是马芬姐也不能不讲他好:“你把我当人看待”,这是从心里说来的感激的话。

当然,《红旗歌》中并没有足够地表现工厂中党的领导与工会活动的作用,但却过多地、不适当地描写了马芬姐的孤僻、顽强的性格,使工业生产上的严肃的思想斗争,在某些地方变成了大梅和芬姐两个不同性格的冲突,这形成了这个剧本的另一方面的缺点,削弱了这个剧本的教育的意义。马芬姐的转变,在第三幕是已经完成了的,但为要表现马芬姐的那种特出的性格,作者故布疑阵,使观众担心,不知她到底转变没有,而当看到她最后那么热情、那么激动地表白自己态度的时候,观众的心理就受到了更大的安慰和鼓动。这种戏剧的效果,就恰恰显示了艺术创作上有害的人为的痕迹。对马芬姐性格的某些过分的不适当的描写,萧殷同志的批评是正确的。

我对于《红旗歌》的意见,大体上就是以上这些。有不对的地方,请大家指正。

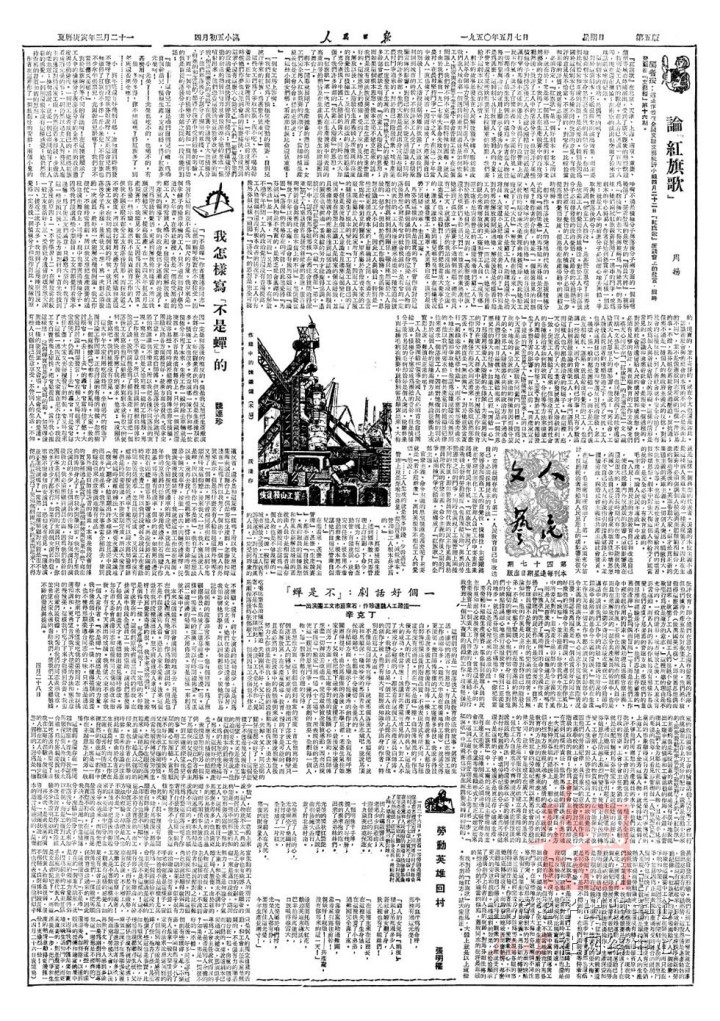

(原文发表于1950年5月7日《人民日报》第5版,7000余字,本文节选后刊发)

周扬

周扬(1908—1989),中国现代文艺理论家、文学翻译家、革命文艺运动领导者,马克思主义文艺理论中国化的奠基人之一。1937年赴延安,主持陕甘宁边区文化教育工作,兼任鲁迅艺术文学院副院长、延安大学校长。新中国成立后,周扬长期担任文化宣传领域领导职务,主持制定“社会主义现实主义”文艺方针,推动《红旗歌》《白毛女》等革命题材作品创作,倡导“百花齐放、推陈出新”的文艺改革路径。

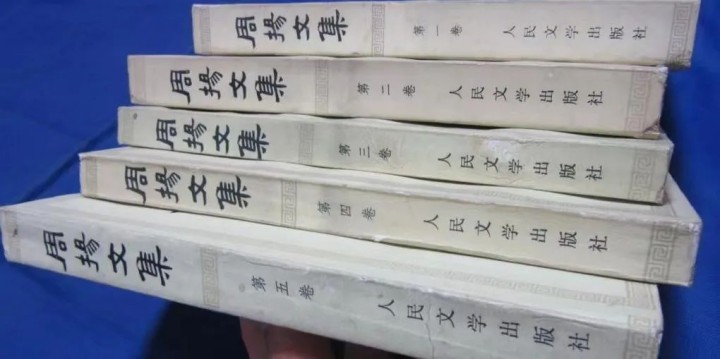

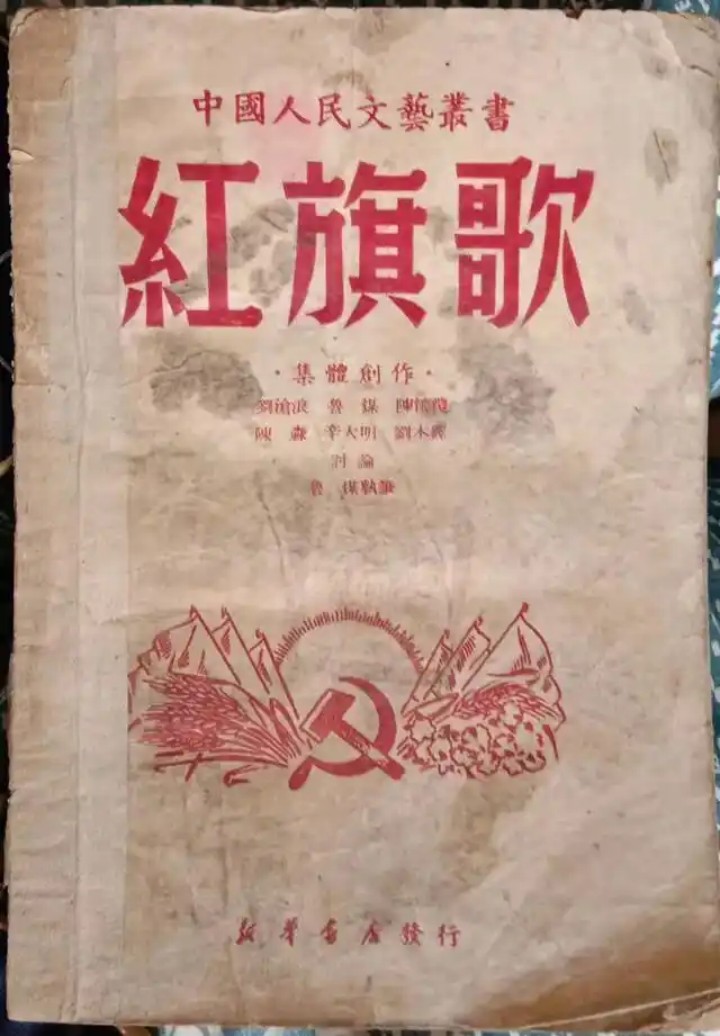

周扬著作书影及相关资料

周扬强调《红旗歌》“第一个描写工人生产”的突破性价值。1951年,他亲赴河北调研石家庄文艺创作,深入纱厂与工人同吃同住,挖掘《红旗歌》这一以大兴纱厂女工为原型的革命题材作品。随后,周扬亲自协调华北联大第三文工团进京展演,周恩来总理观看后高度赞誉,特调剧团至中南海献演,使《红旗歌》成为新中国工人文艺的“红色名片”。经周扬全力推动,《红旗歌》自1951年后开启全国巡演浪潮,仅三年间演出逾三百场,工人观众达百万之众。

新华书店当年发行的《红旗歌》

华北大学文工三团演出《红旗歌》的剧照

(插图来源:中国作家网、燕赵都市报、石家庄日报客户端)

编辑:张宇航、张静生

审核:谷雪、李硕

监制:王文静