编者按:为庆祝石家庄市文联成立75周年,回顾我市文艺发展的光辉历程,赓续城市历史文化血脉,展示石家庄文艺评论的光荣传统和丰硕成果,市文艺评论家协会即日起推出“中国文艺评论中的石家庄”系列宣传展示活动。其中,既有老一辈作家艺术家身处历史坐标系中的思辨回响,也有中青年文艺评论工作者站在时代潮头对现场与实践的理论思考。现陆续选登,以飨读者。

本期推出文章《杂谈四则》(节选),作者任桂林,时任石家庄市文联第一届委员会主任。

《本戏和折子戏》

观众喜欢看本戏,有头有尾,故事完整。折子戏,就只那么一段,刚看上瘾头,就完了。本戏上座率高,折子戏上座率低,这也是事实。因此,目前流行的多是大本戏,折子戏很少了。于是造成了对折子戏不重视的情况,这对继承遗产是不利的。

很多优秀的表演艺术,大多是蕴藏在折子戏里,过去教徒弟办科班,都是依靠一些折子戏打基础,很多优秀的演员也是依靠折子戏培养了演技,然后在大本戏里加以发挥创造,受到观众的欢迎。这也算是一条规律吧,我看还是应该遵循的。

本戏也需要,折子戏也需要,二者不可偏废。目前的情况是,生旦净末丑的各种折子戏太少了,因此有提倡折子戏的必要。提倡的结果,会给我们带来好处,多继承一些优秀的表演技术,演员成长的快,演出实践多,各类行当都能发挥所长,各种艺术风格多样化,我想观众一定会欢迎的。

本戏,折子戏并演,用以满足各种观众的需要,这也是两条腿走路,既考虑上座率,也注意多种角色的培养,我看是适宜的。

《外形和内心》

不少省市的剧团,连续不断地到北京来演出,看得出来他们付出了巨大的辛劳,挑选了好剧目整理加工,演员的表演是经过艰苦的练习的,因而受到北京观众的喝彩。我也看过不少演出,都带着满意的心情离开剧场。特别叫人难忘和兴奋的,是不少地方培养出一批年轻而有才华的新演员,他们很能体会剧情和剧中人的性格。看了他们演的戏,不能不称赞。但我也感到有不足之处,就是还缺少功夫,手眼身法步不准确,外形尽管很美丽,而自己不会操纵。也就是说这些年青的演员的表演,内心活动和外形动作还不太连得起来。

这种情况的出现,我认为不能怪这些青年人,而是培养方法的问题。

有那么一种看法,认为在形体训练上下功夫,就会是形式主义,向老师父丝毫不苟的临摹也会成为形式主义,为了不至于有形式主义的毛病,还是少学点程式化的东西,或者学一点就来创造。我看这是害人不浅的观点。戏曲有一套严格的程式,不是缺点,正是优点,是前辈人多少年来在技术上的结晶。正因为如此,一代一代地继承和发展下去,才使得戏曲的表演越来越完整洗练,这有什么不好呢?难道芭蕾舞剧没有一套程式吗?老实讲,技术性很强的歌舞剧是不能不这样,没有规矩是不成方圆的。

我也承认并且看到过有些艺人,学会了一套表演程式,却受了束缚,一辈子突不出来,这种危险确是存在的。但不能因此就抄小路走,越过这段艰苦的学看路径是不行的。

我觉得青年演员首先要在外形上下功夫,有腰有腿,脚步有根,因为这方面年龄一过就困难了。不要担心形式主义的毛病,我们又学政治,又学文化,又学各种知识,有没有内心戏是不发愁的。老艺人们常说,到了台上有功夫的像口钟,没功夫的像盏灯。钟是那么屹然不动而有力,灯光是那么摇摇晃晃的,这是两个比喻。我觉得这话很有道理,是经验之谈,这启发我们青年演员,如能趁着年少努力,艰苦的训练形体,就不致老大徒悲了。

(原文发表于1959年第12期《戏剧报》(现名《中国戏剧》),来源:知网数据库)

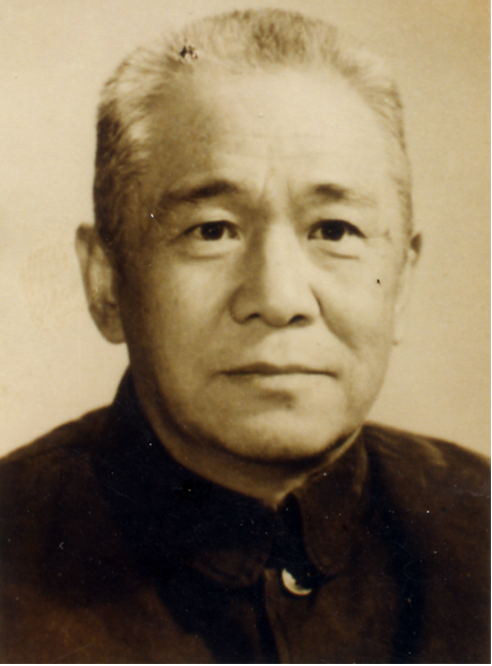

任桂林照片

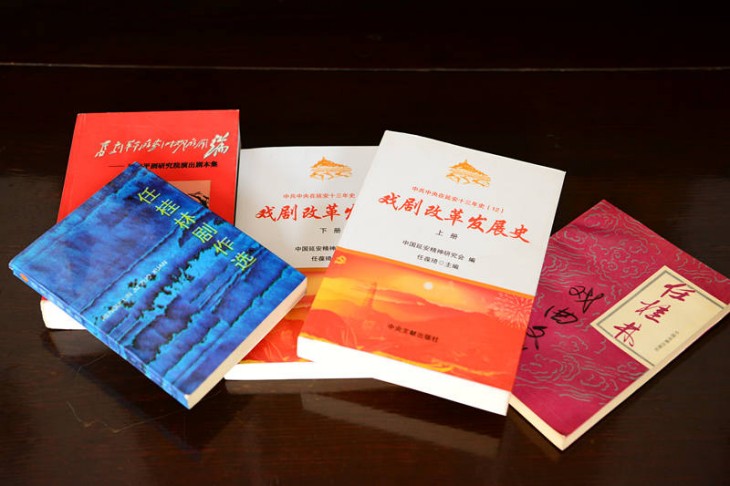

任桂林(1915-1989),当代著名戏曲艺术家、剧作家和教育家,中国剧协第三、四届理事,辛集市(原束鹿县)河庄村人。1941年参加革命工作,1945 年10月加入中国共产党。1949年-1954年,先后任石家庄市文联第一届委员会主任、石家庄市文教局副局长、中共华北局宣传部文艺处干事,1954年调至中央文艺部门工作,先后任中宣部文艺处干事、文化部艺术局副局长,中国戏曲研究院、中国京剧院、中国戏曲学院副院长等职。著有新编历史剧《三打祝家庄》《郑成功》《进长安》、电影《虎穴追踪》(与人合作)等,并在繁忙的工作中坚持戏曲理论创作,发表了二十多万字的评论文章。

任桂林剧作在延安演出剧照

在石家庄工作期间,任桂林同志努力贯彻“百花齐放,推陈出新”的戏曲工作方针,以丝弦剧团为试点致力于地方剧种改革,发现、保护了一批优秀民间艺人,使当地人民喜闻乐见的戏曲剧种得以复苏和发展。1957年11月,石家庄丝弦剧团进京演出,周恩来总理先后五次观看,并于11月21日题词鼓励,这其中凝聚了任桂林同志的大量心血。同时,他还热心辅导工人业余作者魏连珍创作了话剧《不是蝉》,在新中国初期的舞台上产生了较大的影响。

(插图来源:辛集纪委监委网站)

封面设计:朱元杰

编辑:谷雪、封浩

审核:李硕

监制:王文静